プロジェクト・研修・講座等

※近日開催予定の研修・講座等をご紹介します。

教育フォーラム

学部の実践教育運営委員会と連携し、学校現場での様々な教育課題をテーマに取り上げた「教育フォーラム」を平成11年度より開催しています。平成29年度からは山梨県教育委員会との共催事業となりました。

- 第46回 「子どものインターネット・メディア利用に対する保健教育」の新たな展開

- ~子どもたちの健やかな成長に向けての取り組み~(令和8年1月27日 Zoom及び対面開催)

- 第45回 ICT を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現 -これからの授業の在り方を考える-(令和7年1月30日 Zoom及び対面開催)

- 第44回 算数・数学科における 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善-全国学力・学習状況調査の結果や模擬授業を通して考える-(令和6年11月26日 Zoom及び対面開催)

- 第43回 思考力・判断力・表現力を考える2 ~論理的思考,批判的思考を育むための具体的な実践を考える(令和6年1月26日 Zoom及び対面開催)

- 第42回 教科書の使い方講座 ~算数・数学授業における教科書活用法(令和5年11月14日 Zoom及び対面開催)

- 第41回 思考力・判断力・表現力を考える ~論理的思考,批判的思考,コミュニケーションに焦点を当てて(令和5年1月24日 Zoom及び対面開催)

- 第40回 子どもたち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて(令和4年11月15日 Zoom及び対面開催)

- 第39回 GIGAスクール構想実現への取り組み ~先進校の実践事例を通して(令和4年2月9日 Zoom開催)

- 第38回 『伝える』ということ ~言語活動の充実に向けて(令和3年12月13日 Zoom開催)

- 第37回 コロナ禍における子ども支援 -教育相談として何ができるのか(令和3年2月15日 Zoom開催)

- 第36回 オンラインによる授業と学習支援の在り方(令和2年12月7日開催)

- 第35回 子どもの育ちと外国語教育(令和2年2月17日開催)

- 第34回 「つながり」を意識した生活科・総合的な学習の時間の授業づくり(令和元年12月2日開催)

- 第33回 子どもの育ちと外国語教育 -幼・保・小を繋げて考える-(平成30年2月18日開催)

- 第32回 「考える道徳」の授業づくり -内容・方法・評価を捉えなおす-(平成30年11月19日開催)

- 第31回 教師の意欲変容を促す方法と実践 -OPPシートの検証をもとに-(平成30年2月21日開催)

- 第30回 特別な支援を要する子どもたちのための教育実践(平成29年12月14日開催)

- 第29回 教室における「話し合い」活動を創る(平成29年1月25日開催)

- 第28回 いま、放射線教育に求められるもの(平成28年2月6日開催)

- 第27回 小学校英語教育の現在と未来(平成27年2月7日開催)

- 第26回 ~今、理系離れを考える~ 学ぶ意義と有用性を重視するこれからの理数教育(平成26年3月16日開催)

- 第25回 3・11以降の教師の資質-子どもの心に寄り添うこと-「こころの声が言葉になる」(平成25年3月17日開催)

- 第24回 震災と教育-放射能問題を視野に入れて-(平成24年2月11日開催)

- 第23回 学校と保護者の”結びあい”を考える(平成23年2月13日開催)

- 第22回 これからの食育-家庭、学校、地域の連携-(平成22年2月13日開催)

- 第21回 これからのキャリア教育を考える(平成21年8月1日開催)

- 第20回 文学と教育~新しい学習指導要領を受けて~

- 第19回 スポーツ教育再考

- 第18回 これからの子どもたちにつけたい力~活用力の向上をめざして~

- 第17回 子どもと親と教師のための教育相談~大学、地域、行政のより良い連携をめざして~

- 第16回 これかたの教育課程をさぐる~学習指導要領改訂をめぐって~

- 第15回 小学校に於ける英語教育~中教審外国語専門部会の提言を受けて~

- 第14回 感性をゆさぶる大人と子どもの関わり方~『キレる』子どもとライフスタイル~

- 第13回 子どものライフスタイルと成長の危機

- 第12回 子どもの心と体を育む食教育を考えよう!

- 第11回 職業意識を高める指導とは何か?~現状と課題~

- 第10回 21世紀の新しい教育を求めて『地域が変わる』

- 第9回 『総合的な学習の時間』~その成果と課題~

- 第8回 21世紀の新しい教育を求めて~学校が変わる~

- 第7回 次代を担う子どもを育てるために~学校5日制の中で学校教育と社会教育との連携を考える~

- 第6回 教師と生徒~信頼関係の再構築

- 第5回 基礎学力を考える

- 第4回 揺れる10代-暴力の波から子どもたちを守れるか?

- 第3回 情報教育カリキュラムと教員養成・研修

- 第2回 不登校児童・生徒へのサポートを考える

- 第1回 教員の資質向上を目指して

期間採用者等研修 (教師力スキルアップ研修)

| 趣旨 | 研修の機会が充分でない期間採用教職員等や教育に関する実践力を高めたい若手教員、教員志望学生・院生に対して、教育に関する基本的な理念、教職についての基本的な知識、さらには実践的指導力を身に付けるための研鑽の在り方等の基礎的な研修を行います。 |

|---|---|

| 日時 |

令和7年5月17日(土)8:30~12:30 ※詳細やお申込みについては、研修要項をご覧ください。 |

| 対象 | 期間採用教職員・代替教職員など臨時的任用教職員、任期付教職員、育児のための任期付短時間勤務職員、非常勤講師などの会計年度任用職員、市町村任用教職員、山梨大学および教職大学院の教員志望学生・院生 |

| 会場 | 対面および、オンラインによるハイフレックス方式での開催 ・対面会場:山梨大学甲府西キャンパス(甲府市武田4丁目4-37) ・オンライン:ご自宅や職場のパソコン等からご参加いただけます |

山梨大学教師塾プログラム(学生対象の講座 等)

平成26年度から、学生の教員就職に対するモチベーションの維持と、教師としての指導力向上を目的とした「教師塾プログラム」の取り組みを続けています。4年間の学びの中で自主的に計画を立てる資料として、入学後にACTION PLAN を配布しています。このほか、「教育実習に行った際の授業の進め方」、「指導案の書き方」、「授業中の子どもへの接し方」などに対応した講座やグループワークを開催しています。また、教員採用試験に合格した学生・院生を対象に、学校現場の様子や教師としての心構えとはどのようなものか、現職教員による講話を通して学んでいます。

令和7年度実施 ◎ 1年生対象(ACTION PLAN) ◎ 2年生対象 ◎ 3年生対象 ◎ 4年生・院生対象

令和6年度実施 ◎ 1年生対象(ACTION PLAN) ◎ 2年生対象 ◎ 3年生対象 ◎ 4年生・院生対象

令和5年度実施 ◎ 1年生対象(ACTION PLAN) ◎ 2年生対象 ◎ 3年生対象 ◎ 4年生・院生対象

令和4年度実施 ◎ 1年生対象(ACTION PLAN) ◎ 2年生対象 ◎ 3年生対象 ◎ 4年生・院生対象

令和3年度実施 ◎ 1年生対象(ACTION PLAN) ◎ 2年生対象 ◎ 3年生対象 ◎ 4年生・院生対象

また、模擬授業室の整備、教育実習用指導案のデータベース化、教育実習メンタルサポート等を実施しています。

教員志望大学生による小中学校への支援事業(教育ボランティア)

将来教員を目指す学生が、教育の現場に触れて実践的な力を身につけ、学びを深められるように、山梨県教育委員会との連携事業として教育ボランティア活動を展開しています。

教育ボランティア活動は平成15年度山梨県放課後学習チューター事業を出発点とし、令和元年度で17年目を迎えました。現在は教職支援部門教育ボランティア領域、及び教育学部教育ボランティア委員会、教育ボランティア学生運営委員会が連携して運営にあたっています。

詳細については、「教育ボランティア」のページをご覧ください。

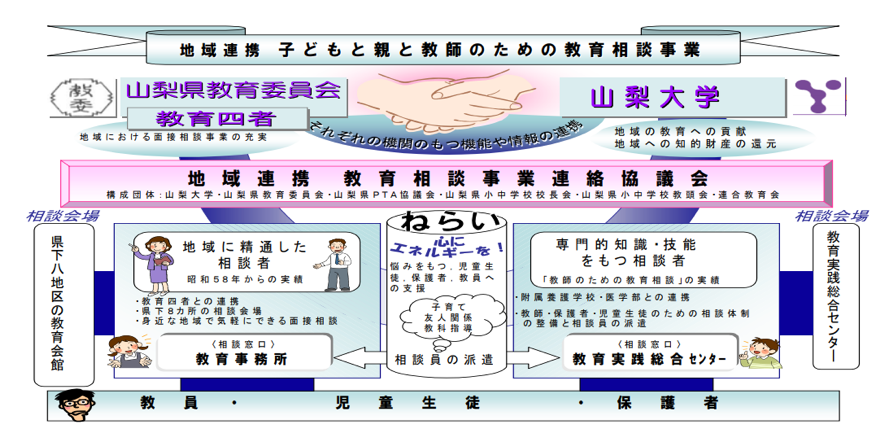

地域と連携した子どもと親と教師を対象とする教育相談事業

平成19年度より開始した「地域連携 子どもと親と教師のための教育相談事業」は、教育四者(山梨県PTA 協議会、山梨県公立小中学校長会、山梨県公立小中学校教頭会、山梨県連合教育会)と共に昭和58年から行っている「巡回相談事業」と山梨大学の「教師のための教育相談事業」が連携して行う事業です。山梨大学は県内8カ所の相談会場の他、適応指導教室など計13カ所の相談場所の中核として、サテライトセンターの機能を担っています。

連携・教育研究会

山梨大学教育学部附属教育実践総合センターと山梨県総合教育センターとの「連携・教育研究会」は、双方の「強み」を持ち寄り、お互いに補完し合い、活動成果を活かしながら、教員養成や教員研修に関わる成果を上げようとするものです。山梨大学教育学部の教員がアドバイザーとなり、山梨県総合教育センターのセンター研究をサポートしています。また、山梨大学の講義「学校制度・経営論」の一部を山梨県総合教育センターの指導主事の先生方が担当しています。

年間5回開催される「連携・教育研究会」第3回研究会では、大学からの情報提供として、学部の教員による講演を行っています。これまでの内容は次のとおりです。

- R7.11…三井一希准教授「学習者主体の学びとデジタル学習基盤」

- R6.11…杉山雅俊准教授「PBLを実践するために見極めるべきこと」

- R5.11…長谷川千秋教授「教員就職率向上の取組-ともに教員を育てるために-」

- R4.11…小野田亮介准教授「“生き抜く力”を自己効力感から考える」

- R3.11…長谷川千秋教授「昔のことばと今のことば-ことばから文化を促える-」

- R2.11…川本静香准教授「コロナ禍における自殺予防」

- R1.11…森元拓准教授「学校生活における法的責任の理論と判例」

- H30.11…田中勝教授「子どもが主役 町並み保存~歴史的集落・町並みにおける地域協働のふるさと学習と担い手育成~」

- H29.11…宮澤正明教授「文字文化の継承・発展に寄与する教師の役割りとは何か~新学習指導要領の趣旨を踏まえた文字・書写指導の意義と目的から~」

- H28.11…松森靖夫教授「子どもの“なぜ”から始める理科授業づくり~理科好きな子どもをはぐくむために~」

- H27.11…服部一秀教授「社会科教育をめぐる諸問題」

- H26.12…鳥海順子教授「特別支援教育の展望」

- H25.11…時友裕紀子教授「食物アレルギーの基礎知識」

- H24.11…谷口明子教授「校内研究に活かす質的研究法~よりよい授業実践のために~」

- H23.12…加藤繁美教授「子どもの自分づくりと保育・教育の課題~課題としての幼小接続問題~」

- H22.12…成田雅博准教授「テキストマイニングの教育実践研究への活用」

- H21.12…石川啓二教授「近隣諸国との競争にさらされる日本の若者―比較教育的視点から見た今次学習指導要領の背景―」

- H20.12…谷口明子教授「教育研究における質的研究法の可能性~実践現場からのボトムアップ式理論構築のために~」

- H20.01…中村享史教授「新学習指導要領の方向性」~PISA型「数学応用力」の調査結果と関連させて~

- H19.09…岩永正史教授「PISA型読解力を育てるために」

- H19.01…中村享史教授「算数・数学科における思考力・表現力~大規模調査の問題から~」

- H18.09…岩永正史教授「説明的表現力を高める~私たちがもっている(知識=schema)に着目して~」

- H18.02…永井達彦客員教授「小・中学生と向き合う教師と学校」

- H18.01…高橋英児助教授「国際学力調査から見える授業づくりの課題」

- H17.09…榊原禎宏助教授「教職員の職能開発と『楽しい』研修」

- H17.09…中村享史教授「米国の算数授業研究の現状」

子どもと教師の成長を結ぶ教育評価研修会

本研修会は、平成30年度文部科学省委託事業『教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業』の中の「若手教員学習会」として出発したものです。この事業は「人材育成の中核を担うのが学校教育であり、中でも教育の直接の担い手である教員の資質能力を向上させることは最も重要である」という考えのもと、教員が、自ら学び続ける強い意志を備え、これらの資質能力を教職生涯にわたって向上させていく取組について調査研究を行うことを目的としています。

これを受け、「『やまなし教員等育成指標』に基づいた初任者研修システム及び研修プログラムの実施と検証」というテーマで、山梨県教育委員会と連携して、教員の資質能力の向上に資する取り組みを行いました。

令和元年度からは、若手教員から全ての教員に対象を広げることでより事業に広がりをもたせ、山梨大学教育学部の独自事業として行い、名称を「子どもと教師の成長を結ぶ教育評価研修会」とし、山梨県総合教育センターとの共催研修として実施することになりました。これまで以下の地区で開催しています。

◎ 峡東地区 ◎ 峡南地区 ◎ 富士・東部地区 ◎ 中北地区